Kultursensibler Umgang mit Patienten in Praxis und Krankenhaus: Kommunikation des Personals mit Patienten aus dem Ausland, aus anderen Kulturen bzw. mit Migrationshintergrund verbessern

Weiterbildung & Fortbildung zu kultursensibler Patientenkommunikation im Krankenhaus, in Arztpraxis und Zahnarztpraxis: Professionelle Gespräche mit ausländischen Patienten und Angehörigen souverän führen

Professionellen Umgang des Krankenhauspersonals und Praxispersonals mit Patienten aus anderen Kulturen lernen

Warum ist die Kommunikation mit ausländischen Patienten und Angehörigen in der Klinik und in Praxen manchmal so herausfordernd?

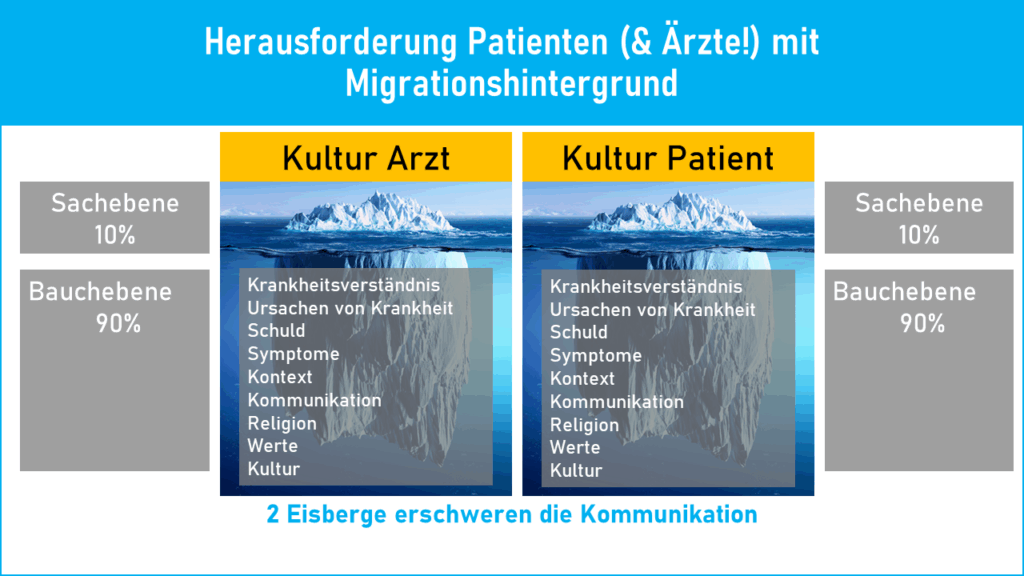

Die besondere Herausforderung entsteht aus der Schnittstelle zwischen medizinischer Professionalität und kulturell geprägten Erwartungshaltungen. Ärzt:innen und Pflegekräfte müssen einerseits medizinische Standards und rechtliche Vorgaben einhalten, andererseits die individuellen kulturellen Werte ihrer Patient:innen respektieren. Hinzu kommt, dass viele Situationen unter Zeitdruck, Stress und emotionaler Anspannung stattfinden – Missverständnisse sind dadurch fast vorprogrammiert. Unterschiede in Sprache, Rollenbildern und Vorstellungen von Autorität führen schnell zu Konflikten, die sich direkt auf die Therapietreue, das Vertrauen in die Behandlung und die Zufriedenheit aller Beteiligten auswirken.

Warum kultursensible Kommunikation entscheidend ist

In deutschen Praxen und Krankenhäusern treffen täglich Menschen mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen aufeinander – Patient:innen, Angehörige, Pflegekräfte, MFA, ZFA und Ärzt:innen. Unterschiedliche Werte, Traditionen und Geschlechterrollen können zu Missverständnissen, Konflikten oder sogar zu Therapieabbrüchen führen.

Eine kultursensible Kommunikation hilft:

- Vertrauen aufzubauen

- die Patientensicherheit zu erhöhen

- die Zufriedenheit von Patient:innen und Teams zu steigern

- Konflikte frühzeitig zu entschärfen

Typische Herausforderungen: Geschlechterrollen und Kommunikation

1. Rolle der Frau in verschiedenen Kulturen:

In einigen Gesellschaften sind Frauen traditionell für Familie, Haushalt und Kinder zuständig – medizinische Entscheidungen trifft oft der Mann.

Manche Kulturen betrachten es als unangemessen, dass Frauen direkte Gespräche mit fremden Männern führen.

In anderen Kulturen genießen Frauen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung, was zu unterschiedlichen Erwartungen im Krankenhaus führt.

2. Herausforderungen für deutsche Ärztinnen und Pflegekräfte:

Deutsche Ärztinnen oder Pflegekräfte werden von manchen Patientengruppen nicht als „gleichwertige Autorität“ akzeptiert.

Frauen in leitenden Rollen stoßen teils auf Widerstand („Ich möchte nur mit einem männlichen Arzt sprechen“).

Situationen können zu Frustration im Team führen und das Arzt-Patienten-Verhältnis belasten.

3. Herausforderungen für deutsche Ärzte und Pfleger:

Deutsche Männer im ärztlichen oder pflegerischen Dienst geraten in Dilemmata, wenn sie Patientinnen behandeln sollen, die aus Kulturen kommen, in denen es Männern untersagt ist, fremde Frauen zu sehen oder zu berühren.

Ablehnung, Scham oder Verweigerung von Untersuchungen können entstehen.

Es entstehen Spannungen zwischen medizinischer Notwendigkeit, Patientenrechten und kulturellen Normen.

Möchten Sie Unterstützung für Ihr Praxis- bzw. Klinikteam?

In unserem Seminar Patienten-Kommunikation machen wir Ihr Team fit – in Ihrer Praxis bzw. Klinik und an nur 1 Tag!

Wir zeigen Ihnen die wichtigen Tipps und Tricks im Umgang mit Patienten: aus dem Ausland: In Praxen, Ambulanz und ZNA, am Telefon, an der Pforte und Patientenaufnahme sowie auf Station und im OP.

Der richtige Umgang mit ausländischen Patienten und Angehörigen

Warum ist interkulturelle Kommunikation in Praxen und im Krankenhaus oft so komplex?. In der Forschung (u. a. Hofstede, Hall, Trompenaars, GLOBE-Studie) lassen sich verschiedene Dimensionen herausarbeiten, die für den Kontakt mit Patient:innen und Angehörigen besonders relevant sind:

7 Gründe für häufige Probleme und Relevanz für den Arbeitsalltag

1. Individualismus vs. Kollektivismus:

Individualistische Kulturen (z. B. Deutschland, USA, Skandinavien) betonen persönliche Verantwortung, Selbstbestimmung und direkte Arzt-Patient-Beziehung.

Kollektivistische Kulturen (z. B. arabische Länder, viele asiatische Gesellschaften) erwarten, dass die Familie in Entscheidungen einbezogen wird und oft das letzte Wort hat.

👉 Relevanz: Wer darf über Behandlungen entscheiden? Patient:in selbst oder die Angehörigen?

2. Machtdistanz / Autoritätsverständnis:

Niedrige Machtdistanz (z. B. Nordeuropa, Deutschland): Patient:innen hinterfragen Diagnosen, erwarten partnerschaftliche Kommunikation.

Hohe Machtdistanz (z. B. Russland, viele asiatische Länder): Ärzt:innen gelten als Autorität, deren Wort nicht in Frage gestellt wird.

👉 Relevanz: Erwartungen an den Arzt-Patienten-Dialog und Umgang mit Hierarchien im Team.

3. Kommunikationsstil (direkt vs. indirekt):

Direkte Kommunikation (z. B. Deutschland, Niederlande): Offenheit, klare Ansprache auch bei schlechten Nachrichten.

Indirekte Kommunikation (z. B. Japan, arabische Länder): Botschaften werden eher angedeutet, negative Diagnosen werden abgeschwächt oder über Dritte vermittelt.

👉 Relevanz: Wie werden Befunde, Risiken oder Therapieoptionen angesprochen?

4. Umgang mit Geschlechterrollen:.

In vielen Kulturen ist der Umgang zwischen Männern und Frauen stark reglementiert.

Patientinnen können die Untersuchung durch männliches Personal ablehnen; Ärztinnen werden teils nicht als Autorität akzeptiert.

👉 Relevanz: Praktische Herausforderungen im Stations- und OP-Alltag.

5. Ungewissheitsvermeidung (Umgang mit Unsicherheit):

Hohe Unsicherheitsvermeidung (z. B. Mittelmeerraum, Lateinamerika): Patient:innen verlangen detaillierte Erklärungen, schriftliche Sicherheit, klare Abläufe.

Geringe Unsicherheitsvermeidung (z. B. angelsächsische Länder, skandinavische Länder): Akzeptanz, dass Medizin nicht 100 % sicher ist.

👉 Relevanz: Wie viel Information brauchen Patient:innen, um Vertrauen zu entwickeln?

6. Zeitorientierung (monochron vs. polychron):

Monochron (z. B. Deutschland, Schweiz): Pünktlichkeit, feste Abläufe, Zeitpläne sind verbindlich.

Polychron (z. B. arabische Länder, Lateinamerika): Zeit wird flexibler verstanden, Angehörige bleiben lange am Krankenbett, Termine sind dehnbar.

👉 Relevanz: Erwartungen an Wartezeiten, Visiten, Besuchszeiten.

7. Emotionsausdruck (zurückhaltend vs. expressiv):

Zurückhaltend (z. B. Nordeuropa, Japan): Emotionen werden kontrolliert, Trauer oder Schmerz eher leise gezeigt.

Expressiv (z. B. Südeuropa, arabische Länder): Emotionen werden laut und sichtbar ausgedrückt.

👉 Relevanz: Verhalten bei Todesfällen, Notfällen oder Konflikten.

Diese Dimensionen bestimmen, wie Informationen verstanden, Autorität akzeptiert, Entscheidungen getroffen und Emotionen verarbeitet werden. Sie wirken direkt auf Patientensicherheit, Compliance und Zufriedenheit.

Tipps & Tricks für den Alltag:

Vom ersten Eindruck an der Rezeption über den ersten Besuch auf Station bis zur Dauer-Behandlung chronischer Patienten: Kommunikation ist die Grundlage für alle Kontaktpunkte mit Patienten. Wie können Sie die Kommunikation mit Patienten verbessern?

A. Grundprinzipien kultursensibler Kommunikation:

Aktives Zuhören: Bedürfnisse und Bedenken ernst nehmen.

Respekt zeigen: Wertschätzung der kulturellen Prägung, auch wenn man sie nicht teilt.

Einfache Sprache: Medizinische Fachbegriffe reduzieren, Dolmetscherdienste nutzen.

Keine Vorannahmen: Jede Person individuell betrachten, nicht stereotypisieren.

B. Umgang mit Geschlechterrollen:

Flexibilität im Team: Wenn möglich, Wunsch nach männlicher/weiblicher Behandlung berücksichtigen.

Transparente Kommunikation: Ruhig und klar erklären, warum bestimmte Untersuchungen notwendig sind.

Kompetenz zeigen: Selbstbewusst auftreten – egal ob Ärztin oder Arzt – und die eigene Rolle verdeutlichen.

Sicherheitsargument nutzen: Patientensicherheit und medizinische Notwendigkeit an erste Stelle setzen.

Empowerment der Patientin: Frauen aktiv einbeziehen, auch wenn Angehörige dominieren möchten.

C. Praktische Tools in Praxis und Krankenhaus:

Einsatz von interkulturellen Mediator:innen oder Dolmetscher:innen

Checklisten für kultursensible Gesprächsführung im Aufnahmegespräch

Schulungen für Mitarbeitende zur Sensibilisierung im Umgang mit kulturellen Normen

Best-Practice-Szenarien: Rollenspiele im Team zu typischen Konfliktsituationen

Wünschen Sie Details zu unserem Seminar Patientenzufriedenheit, Kommunikation und Service?

Erhalten Sie alle Infos zu Konzept, Inhalten, Ablauf & Methodik als PDF-Broschüre

…sofort als PDF-Datei downloaden

Sie wünschen noch mehr Informationen zu interkultureller Kommunikation mit Patienten und Angehörigen?

Sie wünschen Unterstützung?

Hier finden Sie unsere Fortbildungen und Weiterbildungen zum kultursensiblen Umgang mit Patienten und Angehörigen – inhouse in Ihren Praxis- bzw. Klinikräumen: